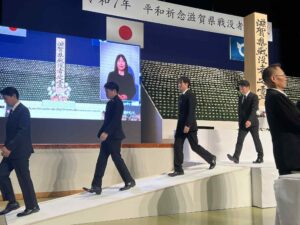

2025年8月31日 令和7年平和祈念滋賀県戦没者追悼式

令和7年平和祈念滋賀県戦没者追悼式に参列し、献花をさせていただきました。

米原市の滋賀県立文化産業交流会館を会場に、三日月知事、目片議長、遺族会会長の追悼の辞に続き、参列者とともに戦没者の御霊に哀悼の誠を捧げました。

式典では

米原市立大東中学校3年 山根和華さん

滋賀県立膳所高等学校2年 柴野真秀子さん

による平和メッセージが発表されました。

式典終了後に柴野さんに声をかけ、メッセージの原稿を写真に撮らせていただき、全文テキスト化したのでご紹介します。

細心の注意を払っていますが、誤字などあった場合はご連絡いただけると幸いです。

――――――

今年は、戦後八十年という節目の年です。そんな2025年を、私は平和な暮らしのもとで迎えることができました。家族や友人とともに、日々を平穏に暮らすこと、私たちは普段、これを当然のことのように感じていますが、それが当たり前ではなかった時代がありました。

今年の3月、私は滋賀県の次世代戦跡訪問事業に参加し、鹿児島の地を訪ねました。私はそこで、現代では考えられようもないような戦争の時代の異常なさまを、いくつも目の当たりにしました。訪問先で教えていただいた数多くのお話のなかで、私がもっとも衝撃を受けたものをご紹介します。

藤井一(はじめ)さんという少佐は、特攻を志願していたものの、軍からの許可が下りずにいました。そんな中、彼のもとにこんな一報が届きます。彼の妻と二人の娘が、遺体となって川で発見された、と。妻と遺書にはこう書かれていました。

「私達がいたのではこの世の未練となり、思う存分活動が出来ないことでしょう。一足お先に逝って待っています。」

このことが軍に伝わると、ついに藤井少佐の志願は受理され、藤井少佐は妻と娘の後を追うようにして、散華されました。

子どもとともに心中することが夫の力となり、ひいてはお国を助けることとなる。

妻の下したこの決断に、私は驚きを禁じえませんでした。自分たちが人生を命ある限り生き抜くことより、自らの手で命を終えてまで戦争に勝つことが優先されてしまう。人をそのような思考に至らしめる状況の異様さに、私は恐怖を覚えました。

また、私は先ほど「散華」という言葉を用いました。この言葉は「花と散る」の意味で、戦死を美化する言葉です。これもまた、戦争の異常さを表していると思います。

死を美化することで、肉親を失うつらさ・無念さや、日々激しくなる戦況、苦しくなる一方の生活状況など、戦争のむごい実態から目を背けさせるような言葉にも、私は疑問を感じずにはいられませんでした。

しかし、世界では今も戦争が繰り返されています。人間が「死者◯◯名」のような単なる「数」と化し、命の尊厳が損なわれ、家族を、社会を、国家を引き裂いてしまう戦争が、今、この時にも世界で繰り返されているのです。

私たちは、戦争を「体験」しなければ戦争を理解することができないのでしょうか。戦後八十年、日本に戦争体験者の割合が年々少なくなる中、戦争のない世の中を作り上げるために私たちの世代にできることはないのでしょうか。

鹿児島の戦跡訪問の最後に、富屋食堂を訪れました。食堂を営み、そこで何人もの特攻隊員を見送られたことで、「特攻の母」と呼ばれた鳥濱トメさんは、こう言い遺されたそうです。

「彼らの死を、決して無駄だったと言わないでほしい。」

彼らの死を無駄にしないということ。それはすなわち、八十年前の過ちを二度と繰り返さないということ。そのために今私にできることは、八十年前の事実に目を背けることなく知り、学び、戦争体験者の記憶をさらに次の世代に伝えていけるかどうか、ということに他ならないと思います。これこそが、戦争を「体験」していない私たちの世代が果たすべき責任である、ということを、この度の次世代戦跡訪問事業に参加して強く意識することができました。

戦後に築き上げられた平和を享受する者の一人として、きっとその責任を果たしていくことを誓って、私の平和メッセージとします。

――――――

平和を築き守る責任は自分たちにあると、高校生が力強く訴える姿に胸を打たれました。

若い世代が学び、考え、声を紡ぐことこそが未来の平和を守る力になると実感しました。

戦後80年の節目に、私自身も平和の記憶を継承し、次の世代と共に歩む責任を新たにしました。

滋賀県議会議員 野田武宏